La pace è uno degli ideali più celebrati e auspicati nella storia dell’umanità, sia nei contesti internazionali che nelle relazioni quotidiane. Dalle parole di grandi leader mondiali fino ai discorsi più semplici tra amici e familiari, tutti sembrano predicare la pace come valore fondamentale per una vita sana e armoniosa. Ma se guardiamo più da vicino la realtà della nostra vita quotidiana, ci accorgiamo che, spesso, la pace è assente, soprattutto nei luoghi dove dovrebbe essere più naturale: nelle famiglie, tra amici, nelle piccole comunità e nella società in generale.

In un mondo che inneggia alla pace, c’è una forte discrepanza tra ciò che si predica e ciò che si vive realmente. La pace viene proclamata in ogni occasione, ma raramente viene messa in pratica nelle piccole dinamiche del vivere ordinario. La famiglia, che dovrebbe essere il primo nucleo in cui si imparano i valori (almeno questo si auspica) del rispetto e dell’ascolto, spesso è il teatro di conflitti e incomprensioni. Le litigate per motivi banali, i malintesi che si protraggono nel tempo, l’incapacità di dialogare in modo rispettoso: questi sono alcuni dei fenomeni che segnano la vita familiare moderna, dove la pace è spesso messa da parte in favore di dinamiche conflittuali. E lo stesso vale per le relazioni amicali e sociali: ci si scontra per futilità, per incomprensioni, per rivalità inutili. C’è una presunzione di pace che attraversa la nostra società: tutti si dichiarano pacifici, tutti parlano di rispetto e tolleranza, ma troppo spesso le azioni quotidiane non corrispondono a queste parole, ai fatti! Nel frattempo, cresce un disinteresse per le piccole e quotidiane pratiche che potrebbero veramente contribuire a costruire una pace duratura. La pace sembra essere un concetto astratto, un ideale da seguire, ma non una realtà da vivere nel nostro rapporto con gli altri.

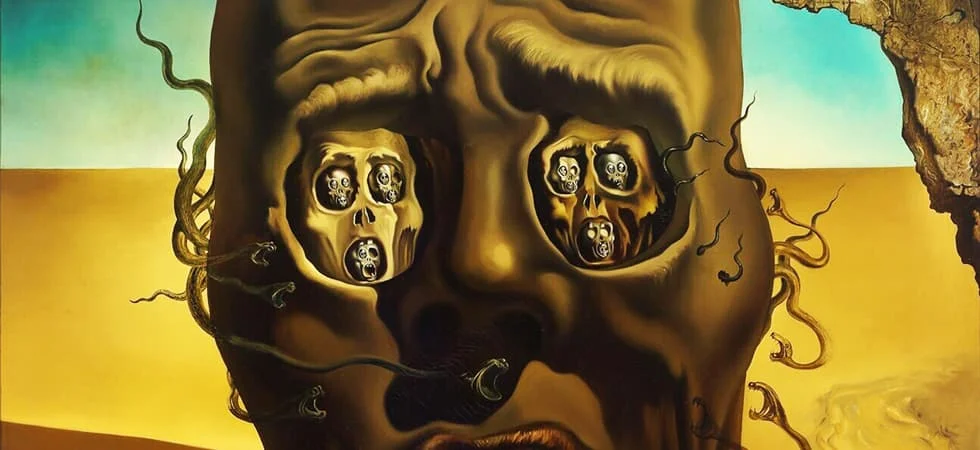

Questo paradosso tra la predicazione della pace e la sua assenza nelle relazioni quotidiane può essere messo in relazione con il concetto di “banalità del male” teorizzato da Hannah Arendt. Secondo Arendt, il male non è sempre qualcosa di straordinariamente crudele e intenzionale, ma spesso si manifesta in azioni banali, ordinarie, che vengono compiute senza una riflessione critica sul loro impatto. Nel suo celebre lavoro sul processo di Adolf Eichmann, Hannah Arendt descrive come il perpetratore di atrocità non fosse un mostro diabolico, ma un uomo comune che semplicemente obbediva agli ordini e agiva senza una consapevolezza morale, immerso nell’ordinarietà della sua esistenza burocratica. Eichmann, come tanti altri, non agiva con cattiveria deliberata, ma attraverso un conformismo che lo rendeva incapace di vedere il male che stava causando.

Questa riflessione sull’ordinarietà del male ci aiuta a comprendere come la violenza, l’egoismo e l’incapacità di costruire la pace non siano sempre il frutto di intenzioni malvagie o malvagi “individui”. Spesso, il conflitto e la mancanza di pace nelle relazioni umane nascono dalla banalizzazione delle emozioni e dei comportamenti: l’incapacità di ascoltare l’altro, di rispettare il suo punto di vista, di mettersi nei suoi panni. Così come Eichmann non si chiedeva se fosse giusto o sbagliato ciò che stava facendo, molti di noi non si chiedono se stiamo davvero vivendo in modo pacifico, in sintonia con il nostro prossimo. Si preferisce vivere in modo superficiale, senza interrogarsi sulla profondità delle nostre azioni, sui loro effetti sugli altri. La banalità del male si traduce in un’inadeguata consapevolezza sociale: non è necessario essere cattivi per fare del male, basta ignorare l’importanza dei nostri comportamenti quotidiani. E, allo stesso modo, non è necessario essere crudeli per contribuire alla mancanza di pace, basta non prendersi cura veramente delle relazioni che costruiamo ogni giorno.

Adolescenti e violenza: essere almeno qualcosa.

Questo atteggiamento di indifferenza e di inautenticità si riflette anche nella realtà dei giovani. I giovani, spesso, sono quelli che più facilmente ricorrono alla violenza, al crimine, o all’auto-distruzione per sentirsi riconosciuti in una società che non li ascolta e non li comprende. L’ancoraggio per generare una propria identità è ricavato da modi d’essere propinati dalla tecnologia, dai social, dalla musica, dalla moda. Il fenomeno della violenza, e non solo, giovanile può essere visto, in parte, come una forma di “banalità del male”, dove i ragazzi, in assenza di modelli autentici di relazione e di una vera educazione alla pace, ricorrono a comportamenti estremi per emergere, per ottenere attenzione, per esistere in un mondo che li sembra invisibili. In questa ricerca di visibilità, di convalida del proprio essere da parte degli altri, i conflitti tra pari, le risse, utilizzo di droghe, l’ipersessualità, i crimini sono spesso la risposta all’incapacità di sentirsi parte di una comunità che li ascolta e li comprende. La pace, che dovrebbe essere una delle basi del vivere insieme, diventa un concetto distante e irraggiungibile, sostituito da un conflitto continuo che nasce spesso dalla frustrazione e dalla solitudine.

La Pace come Praxis

La pace non può essere un concetto astratto, una dichiarazione di buone intenzioni che non trova realizzazione nelle azioni quotidiane, nei fatti! La pace deve cominciare nei luoghi più vicini a noi: la famiglia, le relazioni amicali, le interazioni con il nostro vicino di casa, a lavoro. Non è sufficiente inneggiare alla pace in modo teorico; bisogna praticarla, costruirla con piccoli gesti quotidiani di rispetto, ascolto, e consapevolezza. Proprio come Hannah Arendt ci indica nella sua ‘Banalità del Male’, il male può manifestarsi in azioni ordinarie e non sempre in atti di crudeltà consapevole, allo stesso modo la pace può essere ostacolata da atteggiamenti superficiali, da una mancanza di consapevolezza nelle relazioni quotidiane. È solo attraverso un’autentica riflessione e impegno che possiamo sperare di costruire una vera pace, iniziando con noi stessi in, in primis, e con le persone più vicine. La pace è una pratica quotidiana, e solo vivendo in modo consapevole e autentico possiamo sperare di trasformare il nostro mondo in un luogo più pacifico e armonioso, pena la caducità nell’inautentico.

5 commenti

Bellissimo articolo che tratta un argomento all’ apparenza semplice,tutti parliamo di pace ce ne riempiamo la bocca ma poi non la mettiamo veramente in pratica a partire dalla nostra pace interiore,forse proprio da lì dobbiamo cominciare per poter poi portarla nel quotidiano nei rapporti con gli altri, complimenti riflessioni molto belle e profonde grazie Doc!

Complimenti, un interessante articolo dove ritrovo in pieno il mio pensiero è cioè prima di essere “pacifisti” dobbiamo essere “pacificatori” cioè portatori di Pace.

Grazie Doc

Saggia riflessione, dottore.

Trovo preoccupante la definizione di Hannah Arendt, “banalità del male”, inquanto non lascia spazio a possibili spiegazioni o ragioni sul male che si perpetra sul prossimo, secondo la teoria di Arendt, l’uomo è sempre stato, e lo sarà sempre più, un essere demente, incapace di autodeterminarsi, di pensare a sé e tanto meno ai suoi simili.

Forse, si riesce più a comprendere il male da un essere dal comportamento falso, dettato da un opportunismo, che un essere ignaro di ciò che è e ciò che fa. Purtroppo l’uomo, oggigiorno, vive sempre più da ebete questo lo si riscontra in tutti i campi sociali, portando anche a quel degrado giovanile a cui fai riferimento nell’articolo, definendolo “….atteggiamento d’indifferenza …”

Continuaci ad illuminare con le tue riflessioni.

“La pace sembra essere un concetto astratto, un ideale da seguire, ma non una realtà da vivere nel nostro rapporto con gli altri”. (cfr)

Ciò che differenzia un “Sogno” dalla Realtà : l’ideale ( bello e inaccessibile, perché richiede sforzo, capacità e piena consapevolezza di sé) e l’essere, contestualizzato qui e ora (più semplice e gratificante, infondo basta essere come “loro” vogliono che tu sia).

L’articolo “La presunzione della Pace” offre una riflessione profonda e stimolante sulla discrepanza tra l’ideale della pace e la sua effettiva pratica nelle nostre vite quotidiane. L’autore evidenzia come la pace, tanto celebrata nei discorsi pubblici e nelle dichiarazioni formali, sia spesso assente nei luoghi dove dovrebbe fiorire naturalmente, come nelle famiglie e nelle relazioni sociali. La critica alla “banalità del male” di Hannah Arendt è sapientemente integrata, suggerendo che le azioni quotidiane, spesso superficiali e prive di consapevolezza, contribuiscono a perpetuare il conflitto e l’assenza di pace. L’articolo invita a una riflessione autentica sui nostri comportamenti, sottolineando l’importanza di praticare la pace attraverso gesti concreti e consapevoli, partendo dalle piccole dinamiche familiari e sociali. In un mondo che troppo spesso predica senza agire, il messaggio è chiaro: la pace non è solo un ideale da inseguire, ma una praxis quotidiana che richiede impegno e autenticità in ogni relazione. Un articolo che stimola una riflessione profonda sul nostro modo di vivere insieme e sul contributo che ciascuno di noi può dare per costruire un mondo più pacifico.

Complimenti dottore.